Dans la majeure partie des travaux sur le développement du langage de l’enfant,

on s’est intéressé aux interactions «dyadiques» dans lesquelles un adulte

dialogue avec un enfant. Or la plupart du temps, les enfants sont entourés de

plusieurs adultes ou enfants, ce qui leur permet d’assister à des interactions

entre d’autres participants.

Afin de saisir la spécificité des interactions «polyadiques», nous avons

choisi de travailler sur les diners familiaux.

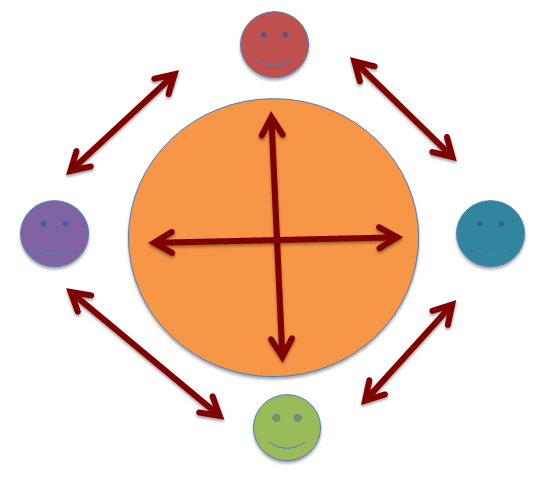

Nous considérons que les diners familiaux sont un «habitat communicationnel»

(De Leon & Martinez 2008) dans lequel on peut considérer que tous les membres ont

pratiquement toujours accès à toutes les interactions qui ont lieu, ce que Kendon

(1990) appelle le F Formation (le F réfère au terme «facing»: chacun des membres

faisant face aux autres).

F Formation (Kendon 1990)

Dans la présente étude, nous analysons des extraits tirés de 16 dîners familiaux filmés dans 8 familles de classe moyenne parisienne ayant au moins deux enfants dont l’un est âgé de 7 à 11 ans. Le milieu socio-culturel, plutôt privilégié, favorise la reproduction du «modèle alimentaire français» (Fischler & Masson, 2008). Celui-ci survit relativement bien malgré les pressions subies par les parents en raison dans leur vie professionnelle et leur vie quotidienne. Nous considérons ce dîner familial français comme un lieu de socialisation privilégié en raison de sa structure, de son organisation temporelle et spatiale, de son aspect répétitif et familier et de la coordination entre les pratiques alimentaires et langagières qui le composent (voir aussi: Goffman, 1967).

Pour l’enfant, le temps du repas est un cadre essentiel de la transmission

des pratiques sociales liées à la nourriture et aux interactions à plusieurs.

Le dîner familial français est un site privilégié pour l’appropriation des

dimensions immatérielles des patrimoines alimentaires des parents par les enfants.

Ces dîners constituent des pratiques collectives structurées, aux plans

temporel, spatial comme social. Le dîner commensal rassemble parents et enfants

autour d’une même table et s’organise en étapes distinctes (entrée, plat,

fromage, fruit ou dessert), auxquelles l’ensemble de la tablée participe de

manière synchrone: on attend (si l’on respecte la règle implicite ou explicite

qui a été transmise) que tout le monde ait fini pour passer à l’étape suivante.

Ces pratiques sont observables à plusieurs niveaux. Les phénomènes de

ritualisation affleurent dans la formulation d’attentes ou d’anticipation de

la part des parents comme des enfants. L’entrée est par exemple l’occasion de

rappeler à l’enfant le rituel de synchronisation et de commensalité dès le

commencement du repas. La transmission par ritualisation de pratiques alimentaires

spécialisées se fait à l’aide des parents, qui guident l’enfant vers une autonomie

progressive.

Le dîner, qui est pour les enfants une forme de socialisation dans une

activité collective quotidienne, permet aux parents comme aux enfants de rappeler,

de confirmer et de construire ensemble les rituels d’une activité alimentaire et

langagière partagée ainsi que ses normes.